前の10件 | -

早春の裏高尾散策 [スミレ/野草]

2023年3月12日撮影

初夏のような気温がつづき野草も花が咲いてきているようなので毎年この時期の恒例ではありますが高尾山北側の裏高尾を小仏川沿いに歩いて小下沢まで散策してきました。コロナで中止が続いていた裏高尾の梅郷巡りの梅まつりが再開されて人出がコロナ前まで戻ったようで賑やかでした。コロナ禍の閑散としたころが静かで良かったかもです(^_^;) その梅はどこも満開か散ってきてる感じでした。一番奥の小下沢梅林は満開で見ごろでした。スミレもポツポツ咲き始めてスミレの季節到来を実感です。お目当てのハナネコノメも日当たりの良いところは満開か赤い葯が落ちて終わってるポイントもありました。今年はやはり早いですね。それにしても花粉が多くて薬していても鼻水が出て大変で高尾山山頂経由で下山しようかと思いましたが早めに退散しました。今年はほんとにヤバいです。

【機材: SONY α6600/TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD】

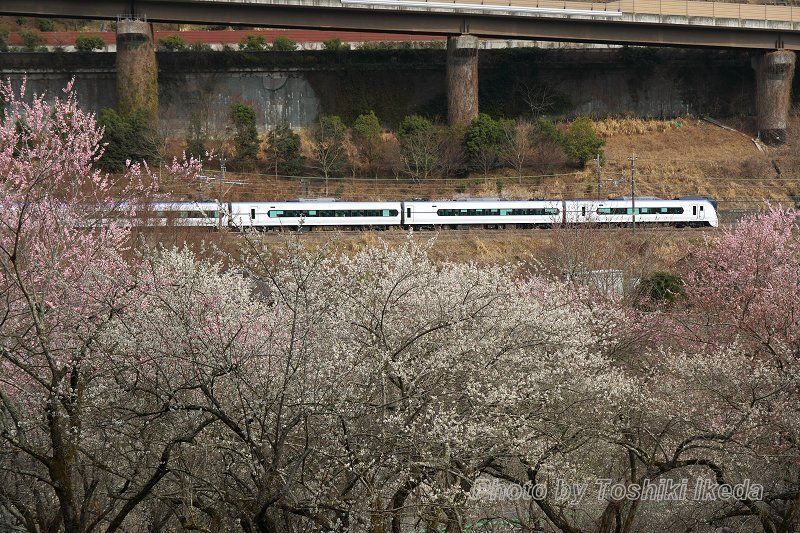

↓↓ 小下沢梅林は満開見ごろでした。 高速道路の拡張工事で高台から梅林全体の撮影出来ないのが寂しいです。

↓↓ こちらは蛇滝口付近の紅梅と白梅のコラボ。

↓↓ 紅梅

↓↓ 梅にメジロ

↓↓ アオイスミレの群生

↓↓ ノジスミレ

↓↓ コスミレ。 いつも沢山咲いていた斜面は今年は1つも咲いてませんでした。

↓↓ 石垣に咲くヒメスミレ

↓↓ 今回お目当てのハナネコノメ。 この滝の近くのは滅多に咲かないのですが今年は咲いてました。

↓↓ アズマイチゲ

↓↓ キバナノアマナ 今年は咲くのが早そうです。

↓↓ ユリワサビ

↓↓ ヤマエンゴサク

↓↓ コチャルメルソウ

↓↓ 梅林と絡めて撮り鉄も少し。

金星木星の接近 [天体写真・電子観望]

2023年3月3日撮影

3月2日の金星と木星の大接近は予想外の悪天候てダメでしたが今日は翌日はすっきり晴れていたので撮影してみました。昨日より随分離れてはいますが超望遠レンズでもまだ同一視野に入りますので見応ある状況です。

露出を加えると木星の衛星もしっかり映りました。左下が木星で衛星が映ってますね。4つ見えます。

ネットで3月3日の並びを調べると木星とくっついて見えるのが「イオ」でそのあと外側へ順番に「エウロパ」、「ガニメデ」、「カリスト」 となります。右上が金星です。 露出を上げれば木星の縞と満ち欠けしている金星が見えるとは思いますが、ガイド撮影してる時間が無かったので諦めました。

【機材: Nikon D500/SIGMA 150-600mmF5-6.3 DG OS HSM/1.4倍テレコン 露出1/4秒 iso1600】

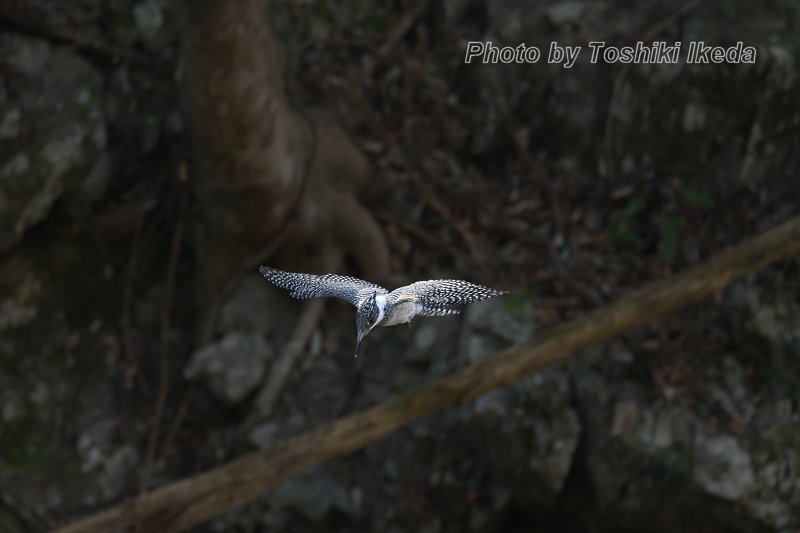

スロースタートからのミニ祭り【2】 [ヤマセミ/野鳥]

2023年2月25日撮影

さてさて、2回目です。大量ショットがあるのですがいっぱい撮れたら撮れたで同じようなショットになってしまうので少し飽きてしまいます。撮れないとピンボケでも貴重な気がするのですが贅沢な悩みですね(^_^;) ということでかなり端折ってアップします。

1回目の続きから、オスがペレットを吐き出した直後からの続きです。

【機材: Nikon D500/Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM】 ※特に記載がない限り全てノートリミングです。

↓↓ ペレットをょ吐き出したオスは直ぐに飛び出してブラインドほぼ正面の枝に飛来魚を探してます。ペレット吐き出したらお腹もすっきりで食欲が出るのかな?

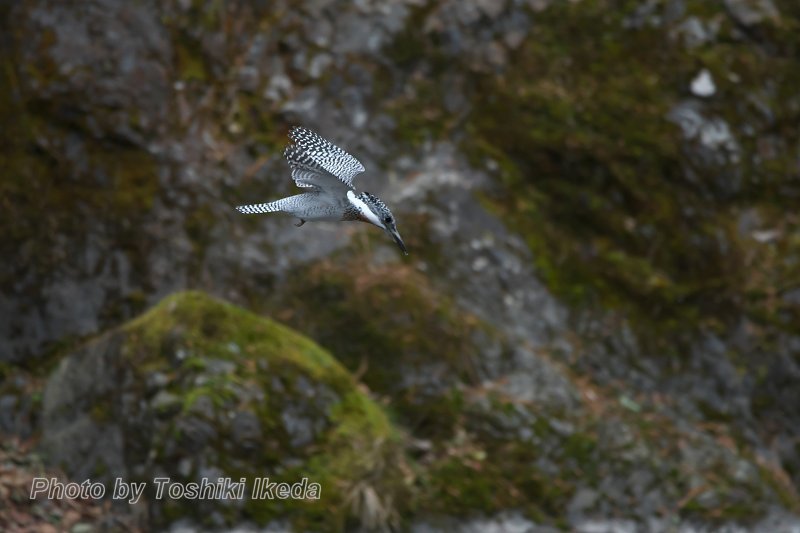

↓↓ しばらく水面を見つめていたら急に飛び出しました。そのまま突っ込むのかと思ったら途中でホバリングです。体感では10秒くらいに感じましたが僅かに4秒でした。久しぶりに至近のホバリングでしたが焦らず騒がず再ピントさせてから連射しました。

↓↓ こちらは全カットをパラパラ漫画風に繋いだ動画です。

↓↓ この時は魚を見失ったようで枝に戻り別の水面を見つめてます。

↓↓ 枝を変えて魚を見つけたようで飛び込みました。今度はそのまま水面へドボンっ!

↓↓ しかーし、魚は獲り逃がしたようです・・・。

↓↓ 場所を変えて移動。

↓↓ 下流の枝に移動。

↓↓ 飛び出しました。が追えないピンボケ・・・

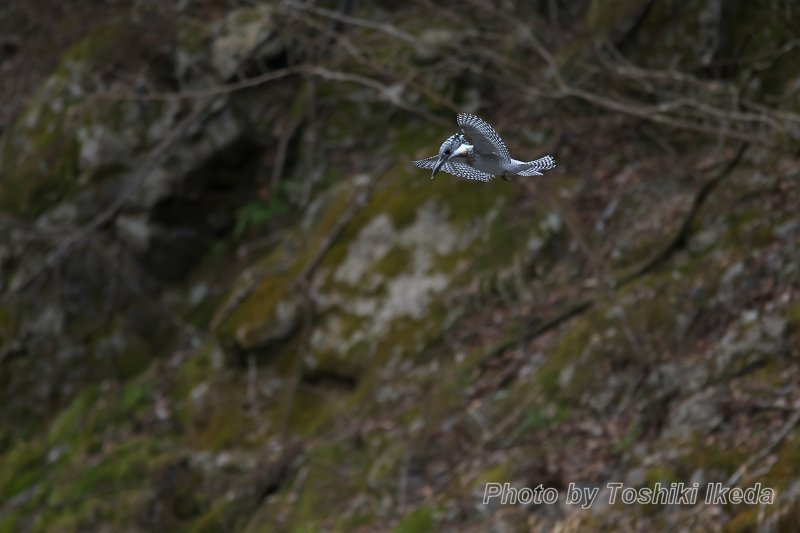

↓↓ 今度は魚をゲットしました。ブラインドの正面を通過して上流へ飛びます。

↓↓ 枝に持ってきて食べました。そしてまた魚を探してます。

↓↓ いっぽうメスも動いてましたがオスを追いかけてるとメスにはレンズ向けられないので鳴いてる方向だけ時々確認してました。飛び込んだ音がしたので見たら倒木の上で食べてる最中でした。

↓↓ と、オスが今度は飛び出しました。一気に水面へ・・・

↓↓ 魚をゲットして水面へ飛びあがります。

↓↓ 水際の岩に持ってきて食べました。活きが良かったのか何度も叩きつけてました。

↓↓ 水浴びはせず飛びだしました。

↓↓ 途中で急旋回して上昇~

↓↓ この枝に飛来。ここからまたまた魚を探してます。よほどお腹が空いてるのかな?

↓↓ 少しいどうして。

↓↓ 見つけたようで水面へ・・・ でも少しスピードを殺しながら・・・

↓↓ ずい分浅いところに魚を見つけたのようでスピードを殺していたようです。 しかし、この時はゲットできず。

↓↓ 再び別の枝から飛び込みました。

↓↓ 今度は見事にゲット!

↓↓ どんどん下流へ飛んできましたがこんなところで食べました。ギラギラしてて絵的には宜しくないですね・・・

↓↓その後も何度となく飛び込んで魚を取ってましたが、全部掲載しても仕方ないのでベストショットをあたかも1回分のようにならべてみます(^_^;) 【トリミングあり】

↓↓ オスはずいぶんと食べたようです。

↓↓ メスも動いてましたが、すこし様子がおかしかったです。このあと、ペレットというか未消化のようなものを吐き出したりして、薄暗くなるまで動かず、やっと1匹ゲットして食べたらオスと共にねぐらへ入ったようです。

↓↓ 現像し忘れてたのがありましたので追加です。 今回はかなり接近したツーショットがいろいろ撮れました。

↓↓ かなーり薄暗くなったころ塒前の儀式です。以前はお互い離れたところでしたが今回はこんなに寄り添うようにしてから塒入りでした。

結局この日は、ほとんど別荘地に留まっていた感じでした。巣作りも大変なので休日だったのかもしれませんね。

はたしていつまで撮影が出来るのか気がかりです。

スロースタートからミニ祭り【1】 [ヤマセミ/野鳥]

2023年2月25日撮影

1週間前にも入渓するも坊主で終わったのでいよいよヤマちゃんの繁殖期で不安定期間になってきたので期待はあまりしてなくて10時くらいに訪れると上流でケケと鳴いていたので急いでブラインドに入りカメラをセットしたらすぐにケケケと上流の岩にメスヤマが飛来、そのあとすぐにオスが飛来して岩の上のペアとまり。これは期待できるぞと思ったのですが、なんだかあまり動かない・・・ 場所を変えてもペアとまりしてくれますがまったりムード・・・。お昼過ぎてもほとんど動かなくてどうしたのだろうとおもってましたが、その後は普通に捕食活動を活発にしてくれましてミニ祭り状態でした。オスメスともホバリングもしてくれたりとまずまずの成果でした。たまたままったり時間に咬み合ったのかもしれませんのでこの先も不安定な状態が続くと予想してますが、撮れるチャンスがあるなら野草スミレ撮影の合間でも入渓しようと思いました。

またまた大量アップとなりますがお付き合いくださいませ。

【機材: Nikon D500/sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM】※特に記載がない限りノートリミングです。

↓↓ 上流の大きな岩にメスヤマが飛来、後を追うようにオスヤマも飛来しました。メスは魚を咥えてました。【トリミング】

↓↓ メスが魚を食べてしばし滞留。 【トリミング】

↓↓ メスが水浴びしているうちにオスはさらに上流の小枝に移動。オスはちょこちょこと右の方へ移動してました。

↓↓ 水浴びを終えたメスがオスのすぐ隣に来ましたが、枝が細くて揺れるのでオスもじたばた(^_^;) 【トリミング】

↓↓ メスが来てもオスは逃げなくなってるので求愛給餌も混じ科かもしれませんね。 しばらく滞留してまったりです。【トリミング】

↓↓ 上空を大きな鳥がくると少し警戒して見てました。 ダイサギが通過して睨んでます。

↓↓ 小枝で小一時間以上もいて今度はこちらのお気に入りの倒木に移動。

↓↓ 暫く待ったりしてましたがメスが急に飛び出して下流の方へ飛んで小枝だらけの枝に移動してまったり。残ったオスは残ってまったりしていました。写真はあくび中のオスです。

↓↓ オスもやっと動き出して下流の方へ飛んできました。

↓↓ そしてまったりしているメスのところに・・・ ブラインドに近いのですがこの枝はご覧の通り小枝だらけで絵になりません。

↓↓ メスの様子を伺っただけなのかオスはすぐに飛び出してさらに下流の方へ飛んできます。

↓↓ そしてブラインド真正面の枝に飛来。

↓↓ 魚を探してましたが、また飛び出して下流へ・・・

↓↓ 少し下流のこの枝で魚を狙います。

↓↓ 飛び込んだところはボケボケでしたが咥えて飛んでるところは全カットピントが来てました。

↓↓ そしてこの小岩の上で食べました。

↓↓ 食べたら水浴び。飛び出してくるところが良い感じで撮れてました。

↓↓ そのまま再びお気に入りの倒木へ飛来してまったり。 オスを見ていたらメスが急に飛び込む音がして倒木に飛来。魚を咥えていました。

↓↓ まったりしていたのに急にオスが飛び出したらホバリングしてビックリです。背景が良くないですがなんとか捉えました。

↓↓ 魚を見つけたのかもしれませんが、見逃したのか倒木へ戻ってゆきます。

↓↓ 戻ってきたオスにひややかな視線を向けるメス(^_^;) あんた何してたの?と言ってるようです(^_^;)

↓↓ 戻ったら2羽とも完全にまったりモードで動きませんでした。 オスはまたあくび。

↓↓ しばらくしてオスがメスの後ろを飛んで移動。

↓↓ なにやら様子がおかしいです? これはもしや・・・

↓↓ ペレットですね。口の中に大きなのが出てきてます。 魚などを丸呑みして消化しにくいうろこや硬い骨などがこうして塊になって吐き出します。身体にたいしてのペレットの大きさが凄いですね。こんなの入ってたら気持ち悪いでしょうね。【トリミング】

↓↓ オエ〜とすこし苦しむように吐き出しました。 【トリミング】

このあとは、またしばし滞留で午前中はほとんど動いてくれませんでした。また遠くに行ってしまうよりは見えるところにいてくれるのは安心ですがトイレとかに行けないので困ります・・・。

白い鳥と雪 [ヤマセミ/野鳥]

2023年2月11日/12日撮影

2月10日に大雪が降りました、雪とヤマセミの絡みは前々から撮って見たかったのですが大雪だと交通がマヒして最悪戻れなくなる可能性もあったのでたまたま有給消化で休んでましたが出かけるのを躊躇っていたのですが、知人はバッチリ撮影されていてかなり悔やみました。毎週末通ってるのに撮れないというのはかなり悔しいです。ともあれ翌日でもそこそこの雪が降り積もってるだろうと朝一で入渓したのですが肝心のヤマちゃんが現れずガッカリでした。おまけにレンズは壊れるしスマホは割れてるし、溶けた雪が雨のように降り注ぎなにもかもびしょ濡れで散々でした。もう3月ですし今冬の降雪チャンスは無いでしょうね。降っても土日に掛からなければ行けませんので・・・

【機材: Nikon D500/Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM】 ※特に記載がない限り全てノートリミングです。

↓↓ 木々に降り積もった雪が急激に溶けて落ちるので逆光でキラキラしてました。ヤマちゃんは来ない代わりにダイサギがしょっちゅう現れます。

↓↓ 雪景色に白い鳥。でも、欲しいのはキミじゃないんだよなあああ・・・。

↓↓ 二羽が何度となく追いかけ合ったりしてましたる縄張り争いかな?

↓↓ ヤマちゃんが良くとまっていた岩にもダイサギ・・・ 待ち人はあなたじゃないのですけど・・・

↓↓ ダイサギ2羽の岩どまり。 ヤマセミペアなら最高でしたが・・・

↓↓ しばらく緊張状態でしたが後ろのダイサギがやがて追い払いにかかりました。

↓↓ 見てると優雅に見えるのですが羽の逆立つ様子からかなりのバトルモードだと思います。ギャーギャーと鳴きながら飛んで行ってしまいました。

↓↓ ひだまりの水面ではカモたちがのんびり食事中。水が綺麗ですね。

↓↓ 翌日の12日にもちょっと出かけました。結果的にヤマちゃんはペアで出てきてそれなりに撮れたのですが時すでに遅して雪はすっかり消えていて、辛うじて岩の上に残ったところに運よくとまってくれてなんちゃって雪ヤマには撮れたかな?

【お知らせ】

まもなくこのブログの容量が満杯になりそうですので引っ越しをすることになりそうです。このブログでは5個までブログが持てるのですがいまはこれで4個目です。のこり1個に引っ越ししますがアドレスは若干変わります。それが満杯になったらソネット以外のblogになる可能性が高いです。引っ越しは今の調子だと4月くらいになるかもです。

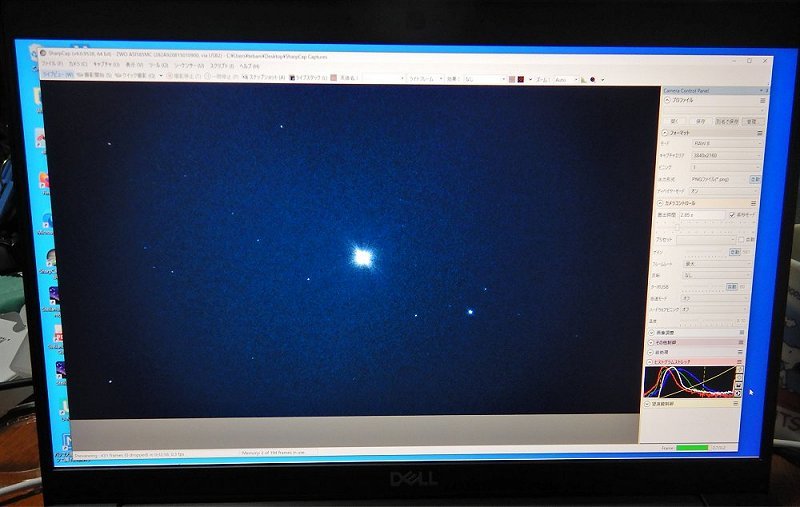

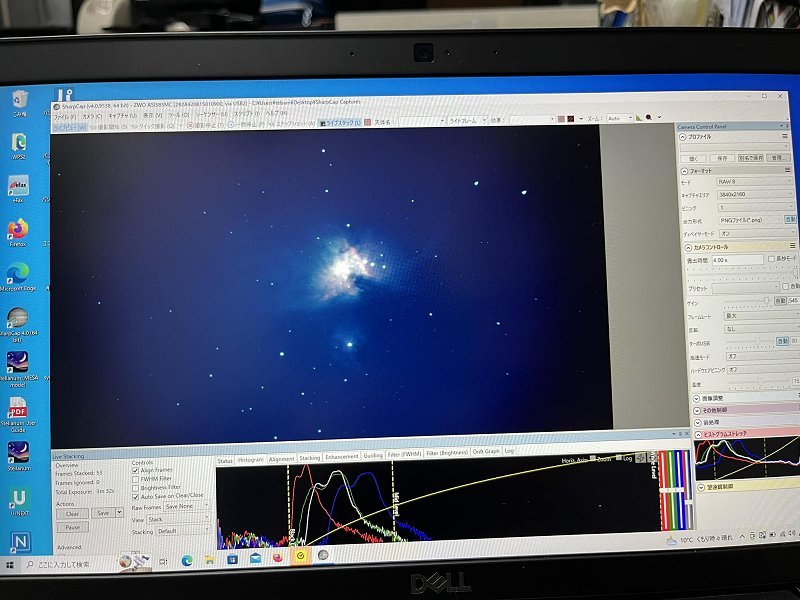

木星とオリオン大星雲 【電子観望】 [天体写真・電子観望]

電子観望を始めてまだまだ修行中ですが、酷い光害地ではなかなか思うようには撮れませんね。とはいえまだまだ寒いので長時間外に出るのはちょっと億劫です。あとノートパソコンのバッテリーの減りが予想以上に速くて対策が必要です。

ベランダからでもよく見えるのがオリオン座のM42ですこれは双眼鏡でもはっきりわかるくらい明るいので電子観望にはもってこいですね。ただし光害地なので赤色成分が思うように出てくれません、同じような赤い星雲の馬頭星雲やバラ星雲もまったくダメでした。

【主な機材: SkyWotcher MAK90 AZ-GTi / ZWO ASI585MC】

↓↓ オリオン座にあるM42(オリオン大星雲)です。 最初にやったときよりまあまあピンも来ててかなり良くなりましたが赤色成分があまり出ていません。この画像もあとで調整しています。それでも星雲の奥行き感やモヤモヤした構造と言うかそのあたりは結構出てますね。【0.5×レデューサ CBPフィルター使用。】

2023年2月22日撮影。 夕方には金星と細い月が接近して夕空に綺麗でした。こちらはカメラレンズでの撮影です。 【Nikon D500/sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM/17-70mmF2.8-4 DC MACRO HSM [C]】

↓↓ 上の方には木星が輝いてます。

2023年2月23日撮影。

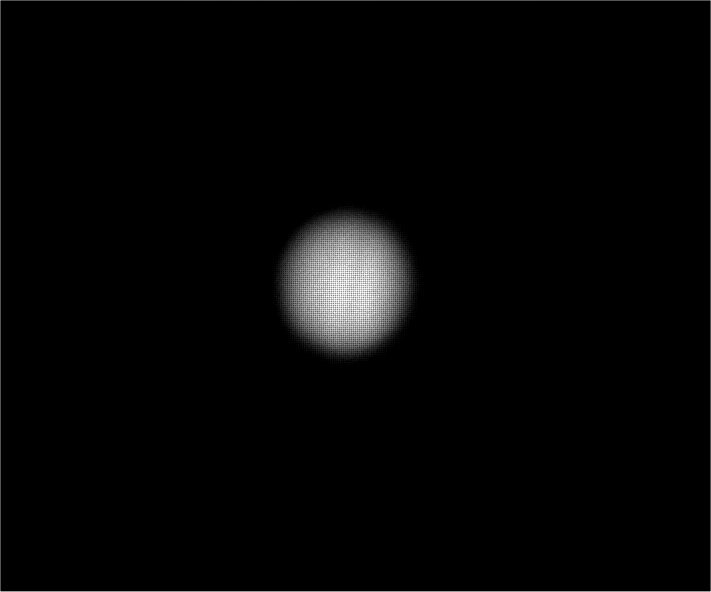

惑星や月も撮影したいので焦点距離の長い望遠鏡も今回購入したのですが、惑星観望はどちらかと言うと気流が安定している春から秋が良いとされてます。冬はキラキラして星は綺麗ですが空気がゆらゆらしている証拠なので超倍率で見ることになる惑星には不向きです。とはいえ電子観望でも見れるのでチャレンジしてみました。幸い夕方の時間帯ならベランダからも見えてるのですが、バローレンズもつかったりしたので倍率が高くて導入が大変でした。低空で予想以上に大気の揺らぎが酷かったですがなんとか大きな縞は2本くらい見ることが出来ました。

↓↓ ノートリミングの木星です。 2倍バローレンズとセンサーの倍率で約7500mmもの焦点距離になりますがこのくらいにしかなりません。かといって倍率上げても90mm程度の口径では分解性能に限界があるのでさらに大きな望遠鏡が必要です。

↓↓ 上の写真を等倍くらいにトリミングしてみました。 縞が縦になってるのはセンサーの上が天頂を向いてるからです。

↓↓ 細い月も撮影してみましたが、いやはや倍率が高すぎです。しかも低空で大気の揺らぎが酷くてスッキリしませんね。高い高度にあるときにまた撮影したいと思います。

35年ぶりの望遠鏡は電子観望システム [天体写真・電子観望]

星に本格的に興味を持ったのが中学生の頃です。高校生のころにやっと本格的な望遠鏡を購入して撮影したりしてましたが、二十歳で東京に出てからは光害でほぼ諦めてました、それでも細々とカメラレンズで撮影したりしてましたが昨今電子観望なるものが主流になり光害地でもデジタル撮影してスタック処理することで星雲星団などが撮影出来ちゃうようになりまして興味はあったのですが、そろえるとそこそこの出費となるので静観してましたが、むくむくと火がついて一気にそろえることになりました。実に35年ぶりくらいの本格的な一式購入です。

電子観望と同時にいまの主流は自動で天体を導入するシステムですのでそれが出来る経緯台と、惑星や遠い天体の撮影用に長焦点の望遠鏡、電子観望の要である天体用カメラ、そのたもろもろ備品・・・なんやかんだで一気に10万以上という出費です・・・

【まずは望遠鏡と架台】

スカイウォッチャー社

鏡筒 MAK90 D90mm f1250mm F13.9 マクストフカセグレン式

架台 AZ-GTi 経緯台 天体自動導入機能付き。

三脚 昔買った大型カメラも載せられるカメラ三脚を使用。

口径90mmで焦点距離が1250mmと長いですがマクストフカセグレン式なので非常にコンパクトです。架台のAZ-GTiは天文ファンの間でも人気のもので、経緯台でとてもコンパクトですが5キロまでは荷重可能。メシエやNGC天体、惑星、月太陽彗星も自動導入して追尾できます。 操作は専用のアプリでスマホやタブレットなどから可能で、いくつかやってみましたが感動ものです。極軸も北極星が見えなくても明るい恒星を1つか複数導入してアライメントすることで北極星の位置を割り出してそれを基準に計算して導入するというシステムです。

↓↓ 望遠鏡のセット状態。

↓↓ マクストフカセグレン式は屈折と反射望遠鏡を合わせたような構造です。内部は密閉式なので長めに外気温に慣らす必要があるようです。

↓↓ ベランダからでも電子観望可能です。ただしうちのベランダからの空の視界はとても狭いのでテスト撮影程度でしか使えませんが温かい部屋の中で観望できます。

そして、肝心かなめの天体用カメラです。こいつがセンサーの大きさによっていろいろ種類がありまして一番悩みました。デジカメ同様に小さいセンサーだと倍率が高くなるので惑星や小さな天体には良いのですが人気のある大きめの星雲には不向きです。フォーサーズやフルサイズもあるけど高すぎます。なので天文ショップにも意見を聞いたりして1/1.2センサーを選びました。35mm換算だと約3倍になります。

【天体用カメラ】

・ZWO ASI585MC 1/1.2CMOSセンサー 4K センサーはソニー製です。2022年7月発売の最新型。

↓↓ 購入したASI585MC。

↓↓ センサーが見えます。形はあれですがミラーレスカメラですね。露出などの制御はソフトで全て行います。

↓↓ 望遠鏡に取り付けるとこんな感じです。直焦点撮影と同じ方法ですね。USB3.0ケーブルでデスクトップやノートに繋いでスタック処理できる専用のソフトで表示させます。

電子観望、スタック処理をするソフトはもはや基本形となっているSharpCapを使ってます。ほかのソフトもあるのですがちょっと問題ありで起動してくれませんでした。まあとりあえずこのソフトがあれば問題なしです。ととはいえSharpCapも高機能ですしまだまだシステム全体を使い慣れてないので手探り状態です。

↓↓ ノートPCのSharpCapの画面。極軸アライメント用に導入した、こいぬ座のプロキオンです。画面の真ん中に導入して設定すれば追尾を始めます。中心線の表示も可能です。ピントも画面を見ながら調整しますがタイムラグがあるので慣れが必要です。

↓↓ 前後しますが、架台のAZ-GTiを制御する専用のアプリです。 最初にアライメントしてから各天体を導入しますので通常の極軸セッティング同様にここが肝です。

↓↓ ベランダからでも見えるオリオン座のM42(オリオン大星雲)を導入してライブ観望してみました。高倍率ですがレデューサを使ってるのでなんとか全体が入りました。ピントもなってないしホワイトバランスの調整が出来てないですが星雲自体は結構しっかり映りますね。SharpCapは無料版をつかってますが無料版ではホワイトバランスのRGBが調整出来ませんしオート調整も出来ないのでちょっと不便です。海外に支払うので気分的に不安があるのですよね・・・ 年2000円だそうです。

↓↓ 上の画面はセンサーが上下反対になっていたのでデータとして落とした画像をソフトで調整してみました。やはりピントが合ってないようです・・・ でも星雲の様子は予想以上に出てます。どの程度スタックすればよいのか分からないのですがYouTubeとか見ると数百枚は普通のようです。今回は4秒露出で75枚でした。

まだまだ不慣れですのでしばらく修業が続くようですが、光害地でも楽しめるので電子観望は良いですね。

先にも書いたようにこの望遠鏡は焦点距離が長すぎるのでもっと短いのを調達しようと思ってます。そちらのほうが外に持ち出すにもコンパクトで良いです。

祭りだワッショイ♪♪ 【3】 [ヤマセミ/野鳥]

2023年2月4日撮影

さてさて、ヤマちゃん祭りの3回目でやっとラストです。大量にあるとついついアップしたくなりますが選ぶのも一苦労なので途中ちょっと端折ってますが、ラストおつきあいください。

時間も3時も過ぎて4時過ぎとなり深い渓谷は薄暗くなってきましたが、ヤマちゃんペアがなかなか活発でトイレに行くのもままならない状況でした。それでも、至近で寄り添ったペアとまりや試掘?も観ることが出来ました。繁殖シーズンに向けて確実に歩んでいるようです。

【機材: Nikon D500/sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM】 ※特に記載がない限り全てノートリミングです。

↓↓ 倒木にしばし止まってましたが急にオスが動き出しました。しきりにどこかを見つめています。

↓↓ さっと飛んでこの岩にきたら、さらに見上げるように何かを見てました。【トリミング】

↓↓ 少し掘るとまた先ほどの岩に戻り、何回も試掘?してました。しかし苔の向こうはただの岩のはずなので掘れるわけがありません。【トリミング】

↓↓ 数回チャレンジしましたがついに諦めたようで、そのまま急上昇しました。【トリミング】

↓↓ かなり上の方の枝まで飛びますが・・・

↓↓ 数秒とまったら今度は急降下してながら体をよじりながら方向を変えてるのが凄いです。

↓↓ するとどんどん降下したらこの岩の向こう側に入りまして、なかなか出てきません。何をやってたのか分かりません・・・

↓↓ やっと出てきたら近くの石の上にきて、さっきの苔の時のように眺めたり水浴びしたりしてました。そこへ今度はメスが飛んできて同じように岩向こうに入りました。

↓↓ 見えないのでわかりませんが、このときも試掘していたのではないかと思います。しかもメスも加わり本格的に・・・ただその後はこの行動がなかったのでほんとに試掘か穴を掘る練習だったのかもしれません。倒木に戻ってきてしばし休憩しているようでした。

↓↓ やがてメスは上流へ飛び、オスは下流へ飛んできます。

↓↓ オスはブラインドほぼ正面の至近の枝に飛来。魚を探しているようです。

↓↓ みつけると飛び込みますが・・・

↓↓ 途中でスピードを落としたと思ったらホバリングになりました、短いホバリングで真ん中に修正する暇も無かったですしかも、ピントは来てますが、シャッターと羽ばたきがシンクロしてしまい同じポーズのショットばかりになってしまいました。

↓↓ 途中でスピードを落としたと思ったらホバリングになりました、短いホバリングで真ん中に修正する暇も無かったですしかも、ピントは来てますが、シャッターと羽ばたきがシンクロしてしまい同じポーズのショットばかりになってしまいました。↓↓ 魚を見つけるとまた降下します。

↓↓ ちょっと追えず、カメラが追いついた時は飛び上がる瞬間からでした。とりあえず魚はゲットしたようです。

↓↓ そして対岸の石の上に飛来して何回もたたいてから食べました。

↓↓ 水浴びしますが、戻ったところはゴミのとなり(^_^;)しかもここで何回か水浴びしましたがこれでは絵にないので割愛します。

↓↓ オスは飛びあがり近くの枝に移動。いつの間にか付近にいたメスが今度は飛び込みました。

↓↓ ちょっと追いきれずうつってるのもピンボケなのでかなり割愛・・・。

↓↓ そしてここに持ってきて食べました。なかなか給餌とかしないですね・・・

↓↓ オスは、完全にお腹を枝につけてまったりしてましたが・・・

↓↓ 例によってメスが突然やってきたのでオスは飛びました(^_^;) 入れ替わるようにメスです。

↓↓ しかし、すぐにオスが戻ってきてすぐとなりに!! かなりの近さですね。

↓↓ しばしここで仲睦まじいペアとまりとなりました。メスにちょっと枝が被ってますが良い写真ですね。

↓↓ やがて、メスは飛び出して下流へ飛んでしまいました。オスは暫く残ってましたが緊張から解放されたかのようにあくびです(^_^;)

↓↓ そして、オスも下流へ飛んで、どこにいるのかと探すとこんな岩の上に並んでました。レンズ振れる限界で枝だらけでまともにピントもあいません・・・

このあとしばし滞留して魚を取ってましたが、撮影限界なので眺めいるだけでした。5時近くになってやっと戻ってきてねぐらに入ったのでこちらもやっと撤収となりました。久しぶりに半日ちかくヤマちゃんに遊んでもらったお祭りでした。

翌日も出かけましたが、うってかわってすごく遠いところにいるだけでまったく近寄って来ませんで、米粒のような写真ばかりなので掲載はやめておきます(^_^;)

祭りだわっしょい♪♪ 【2】 [ヤマセミ/野鳥]

2023年2月4日撮影

さてさて、前回の続きですが、2回で終わろうとしたのですが面白いシーンがいろいろあったので3回に分けることにしました。もう見飽きたという人は飛ばしてください(^_^;) 連射してるとときおり面白い瞬間が撮れてることがあるのが野鳥撮影の醍醐味ですね。まあ自己満足の世界ですけど・・・

【機材: Nikon D500/sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM】 ※特に記載がない限り全てノートリミング。

↓↓ 前回の続きからお気に入りの倒木にオスが移動。さらにメスもやってきました。ペアにとってここはソファーみたいな感じのようですね。こうしうところで求愛給餌しそうな気がします。

↓↓ しばしのんびり。上空にはカラスが数羽舞ってました。

↓↓ メスは再び飛んでこちらの枝に飛来。魚を探しているようです。

↓↓ と、オスも追いかけるようにきました。メスは「あら来たの?」と言ってるのかオスを見てますね(^_^;)

↓↓ オスはとまった場所が悪かったのかメスに近づこうとしたのか、オットトトトみたいな感じで少し下がりました(^_^;) このシーン動画で撮りたいくらい面白かったです。

↓↓ せっかく移動したのにオスは直ぐに飛びました。メスも見てるので何か見つけたのか?

↓↓ ちょっと下流の枝に移動。 ブラインドには近いです。

↓↓ 魚を探しますが・・・見つからないようです。

↓↓ オスが飛び出したので追いかけてる瞬間に何とメスが上昇して飛び込んできました。まさに偶然の産物です。

↓↓ メスはさっきオスがいた枝と同じ木の枝に。オスはさらに下流の枝に止まってます。

↓↓ 魚を見つけて飛び込みました。やや速度を抑えるように下降して・・・

↓↓ 最後にスバッと飛び込みゲットしました。水面から出てくる瞬間、ちょうど光が落ちてるところで飛沫が綺麗ですね。願わくばこちら向きだと最高でしたがどうしても飛び込んだ枝側へ戻ってしまいます。

↓↓ 魚を咥えたままどんどん下流へとんでしましました。

↓↓ オスはいつのまにか飛び込んでこんなところに来てました。何かゲットして食べた直後のようでした。

↓↓ そして水浴びを数回しました。 顔洗ってるわけではありません(^_^;) 【トリミング】

↓↓ 水浴びしたらオスは飛んで、メスがいる場所に移動。めすはこんなところでさっきの魚を食べたようです。 オスが来たらメスが飛び出しました。

↓↓ そのまま水に突っ込みますがどうやら魚では無くて水浴び? それとも獲れなくて悔しかったのか、水面すれすれを飛びながら水に潜ります。こういう行為は精神的ショックを和らげるとかなんとか以前ネットで見たことがありますが真意は? 【トリミング】

↓↓ 水面ぎりぎりから水に突っ込んで、くるっと回転してるようです。【トリミング】

↓↓ そのまま左に飛ぶと思ってカメラを振っていたので真逆の方へ飛びました。いやはやアクロバティックですよね。【トリミング】

↓↓ そしてまたこの倒木に移動。そこへオスも戻って来ました。 変な行動したメスの様子を伺いに来たのでしょうか?

↓↓ しばらく滞在してからオスは急上昇。

↓↓ かなりの高い枝に飛来。

↓↓ しかしすぐにまた急降下・・・

↓↓ メスの目の前を通過してどんどんこちらに近づいてきます。ほぼ全部ピントは来てますがここは端折って・・・

↓↓ そしてまた急上昇~ いやーカッコいいですね。

↓↓ そして、ここに。この枝も好きみたいです。こうして止まりやすい枝は何度も使います。お気に入りの枝があるようですね。

↓↓ 魚を探してましたが、毛づくろいを始めてしまいました。

↓↓ 毛づくろいが終わると、メスのところに戻ってきて、ウンチをピュルル・・・ (^_^;) このあとしばしマッタリでした。

前の10件 | -